ELMO SUPER 106/106 BLACK

エルモの6倍ズームレンズ付き中型スーパー8カメラ。

数年間にわたって販売されてたので、機体の構造にバリエーションがあります。

【Overview】

レンズは8-50㎜のわりと標準的な6倍強ズーム。電動ズームはワイド端からテレ端まで約6秒。手動ズームもできます。

撮影コマ数は18コマ、24コマと1コマ。1コマ撮りにはケーブルレリーズが必要です。

この時期のエルモはすべてグリップが取り外し式です。三脚に固定する場合はグリップを外します。

露出はTTLの自動絞りとマニュアル絞りどちらでも調整可能です。露出補正はありません。

駆動には単三電池4本が必要です。カメラ後ろの上側の蓋を開けると、取り出し式の電池ボックスがあります。これらは104などとも共通でしたね。(108と110/110Rをいじっていないので互換性は不明です)

当時の乾電池より現在の乾電池は規格ギリギリででっかくなってるので入れにくいですが問題なしです。

内蔵フィルターは「コ」の字型の赤いフィルターキーをハンドバック型持ち手の前に差し込みます。

フィルム感度はスーパー8カートリッジを差し込めば自動的に設定されます。

対応するフィルム感度は、

| 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 昼光 |

| 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 人工光 |

です。デイライトタイプ設定ピンもあります。

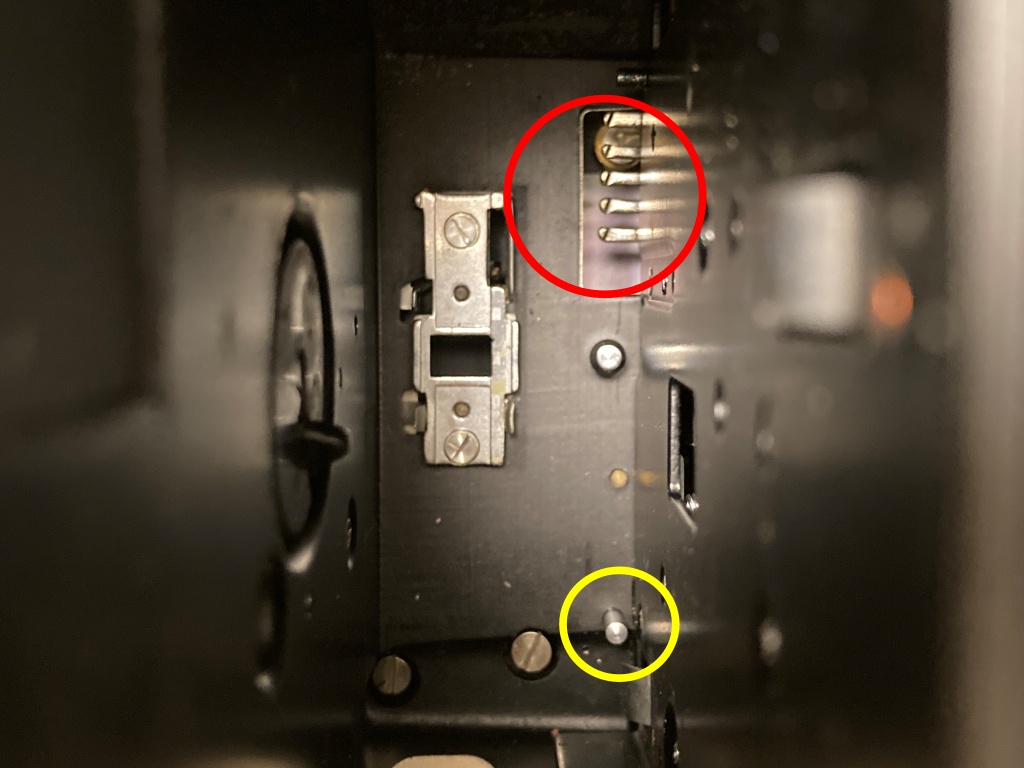

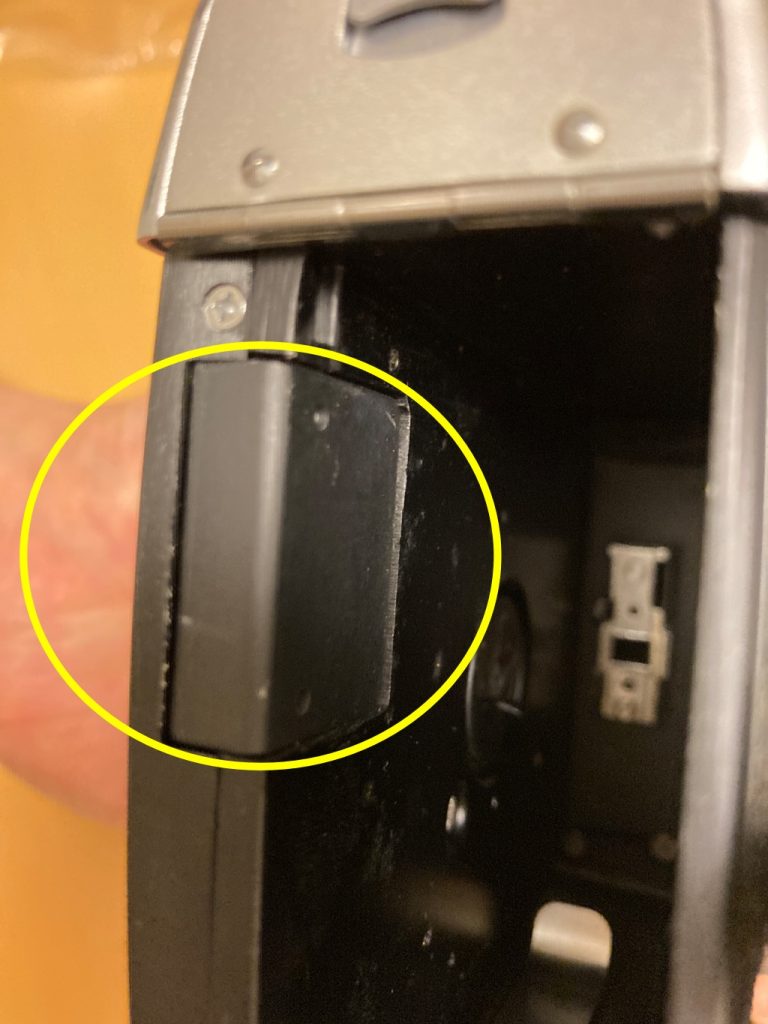

赤丸が感度設定ピン。5本ありますの6種類の感度を検出できます。そして黄色がデイライトタイプ設定ピン。組み合わせで12通りの感度設定が用意されてます。

[露出用電池が必要なバージョンと不要なバージョンがある]

もっとも古いバージョンでは、露出計用に水銀電池H-Dが必要で、マイナスねじで蓋された水銀電池室があり、そこに収められていたようです。そのせいか、「このカメラは水銀電池が必要」とそののちの雑誌の紹介とかでも書かれてることが多いです。

そののち、ここはねじどめではなくて開けられないように蓋がされたバージョンになります。

この際に、駆動用の単三電池からの電力供給で露出計が作動するようになっています。

露出計の回路自体も改良されているそうです。

そのころの説明書にはこのように書かれています。

スーパー106の自動絞り装置には、ICによる特殊な電圧安定回路が組み込まれています。このICがカメラの駆動用電源を使って絞り装置に安定した電源を供給しますので、常に適正な絞りの値が得られるようになっています。

使用説明書より

したがってスーパー106には水銀電池は使われていませんので水銀電池の消耗を気にすることなくいつまでも美しい映画を撮影していただくことができます。

また、さらにのちにはこの「開けられない蓋」もなくなり、つるっと一体化されるようになりました。

現在確認しているものでは、この「開けられない蓋」のタイプにはハンドバックタイプの持ち手が付いてませんでした。

エルモ8S-40Tとかでも、のちに販売されたバージョンだとハンドバック持ち手が省略されてます。

また、これはちゃんと比較していませんが、水銀電池不要にされた際に露出計自体も指針がフラフラしにくいなど、安定性が向上されてるようです。

【Impression】

ボディは104とかと同じなのじゃないかしらと思ってます。…機能的にもほぼ同じで、カメラに求められるごく普通の装備という印象です。

ジャンクを分解しましたところ、内部的にも簡素でした。

長く売られていたので中古流通量も多い機種です。

中古を選ぶ際には「露出計電池が不要になってるバージョン」から選び、レンズ周りのコンディション、電池ボックスの有無などが最低限必要なチェックポイントかなと思います。

個人的にはこのハンドバック的な持ち手、これ好きなんですよね。

ローアングル撮影(もちろんノーファインダー)も、エルモはシャッターボタンがカメラ上部にあるからやりやすいし、移動する際も持ち手でぶら下げていくの、なんとも軽快です。

【Spec】

形式

スーパー8方式8ミリカメラ

レンズ F:1.8 f=8-50mm

フィルム給装 電動式18,24および1コマ

単三電池4本使用

絞り

CdS使用TTL方式完全自動絞り 主導絞り調節可能

ICによる特殊電圧回路により水銀電池不要

ファインダー

1眼実像レフレックス方式

マイクロスプリットイメージ距離合わせ

フィルム在否マーク

絞り値指示指針

バッテリーチェッカー

視度調節可能

ズーミング

電動T-W約6秒 手動ズーミング可能

使用フィルムASA感度

16 25 40 64 100 160 昼光

25 40 64 100 160 250 人工光

フィルムカウンター

50フィート順算式、自動復元

その他 リモート撮影 連続撮影可能

85フィルター 内蔵

フィルターサイズ 55ミリ

寸法 重量

212*100*82mm

約1Kg

1969年3月発売(上記の改良バージョンの登場時期等は不明です)

コメント